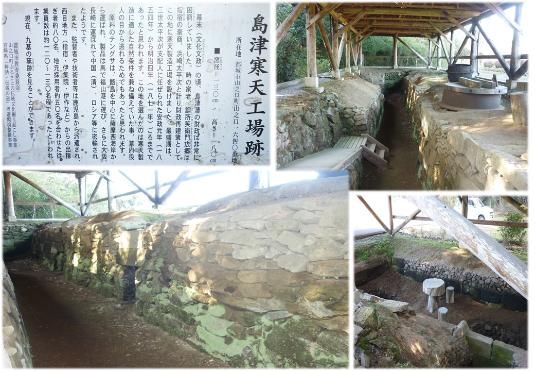

島津寒天工場跡 〜都城市〜(宮崎県都城市)

幕末(文化文政)の頃、島津藩の財政は非常に困窮していました。

そのために、時の家老「調所笑左衛門広郷(ずしょ しょうざえもんひろさと)」は、指宿(鹿児島県指宿市)の豪商「浜崎太平次(はまさきたへいじ)」と計り、財政再建策として、この地に寒天製造工場を設けました。

最盛期は、三世太平次が支配人に任ぜられた安政元年(1854年)から明治四年(1871年)頃までであったと思われます。

この地を選んだのは、寒天製造に適した自然条件(工場跡地のすぐ裏手には清流が流れていました)を兼ね備えていたこと、幕府の役人の目から逃れるためでもあったと思われます。

原料のテングサは、甑島(鹿児島県薩摩川内市)を中心に薩摩西海岸から運ばれ、製品となった寒天は、馬で福山港(鹿児島県霧島市福山町)に運び、さらに大坂、長崎に運ばれて中国(清)、ロシア等に密輸されていたようです。

少し前までは、茅葺屋根で保存されていたようですが、現在は、金属屋根となっています。

金属屋根の現状でも、島津藩が自分たちにできること、幕府に対する造反行為であった、それでも、「生きるために」工場を作ったということに感銘を受けました。

現代のように重機がある訳ではないため、手掘りで大きな穴を掘り、そこに大釜を配置する…至難の工事だったことでしょう…

生まれ住んでいる地元やそこからそう遠くない所に、この歳になるまで知らずにいた歴史や文化、史跡等…たくさんあることを未だに実感しています。