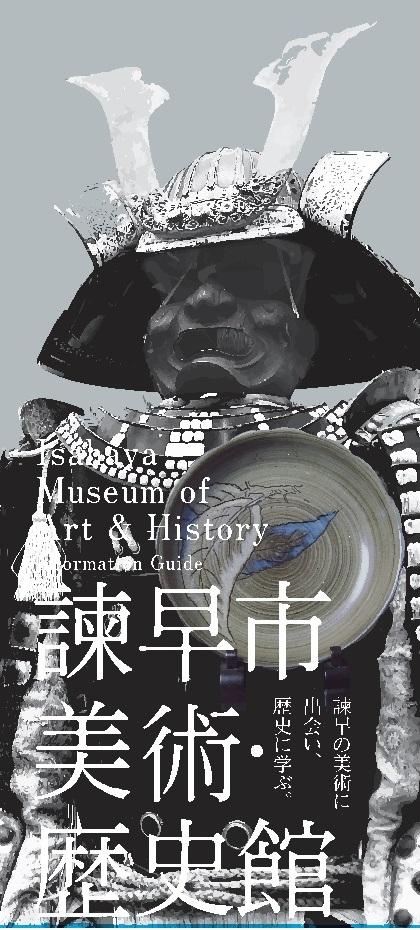

「若宮稲荷神社」と「竹ん芸」(長崎県長崎市)

長崎の七不思議「古いお宮を若宮」と歌われた「若宮稲荷神社」は、出来大工町の乙名(おとな)若杉喜三太が自邸に祀っていた南北朝時代の忠臣「楠木正成公」の守護神(稲荷大神)を延宝元年(1673)現在地に移したのがはじまりと伝えられています。

秋の祭りに奉納される「竹ん芸」(毎年10月14〜15日)は有名で、男狐・女狐の面をつけた2人の若者が、高さ10m余りの2本の青竹の上で曲芸を行います。

神社の使いである 男狐・女狐が若宮神社の御神徳を喜んで裏の竹藪で遊ぶ姿を模したこの曲芸の起源は中国伝来の羅漢踊り。

文政3年(1820)初めて八百屋町が諏訪神社に奉納(長崎くんち)したのがはじまりといわれ、国選択無形民俗文化財(市無形民俗文化財)に指定されています。